- 입력 2025.04.24 07:30

0

0[ 아시아경제 ] 지난해 주요 막걸리 업체들이 성장세를 이어간 것으로 나타났다. 다만 국내 시장의 수요 정체 등으로 성장세가 둔화됐고, 소주와 맥주는 물론 위스키·와인 등 해외 수입 주종과 비교해 여전히 체급에서 크게 밀리는 모습이다. 업계는 해외시장으로 판로 확대를 통해 장기적인 성장 기반을 마련하겠다는 방침이다.

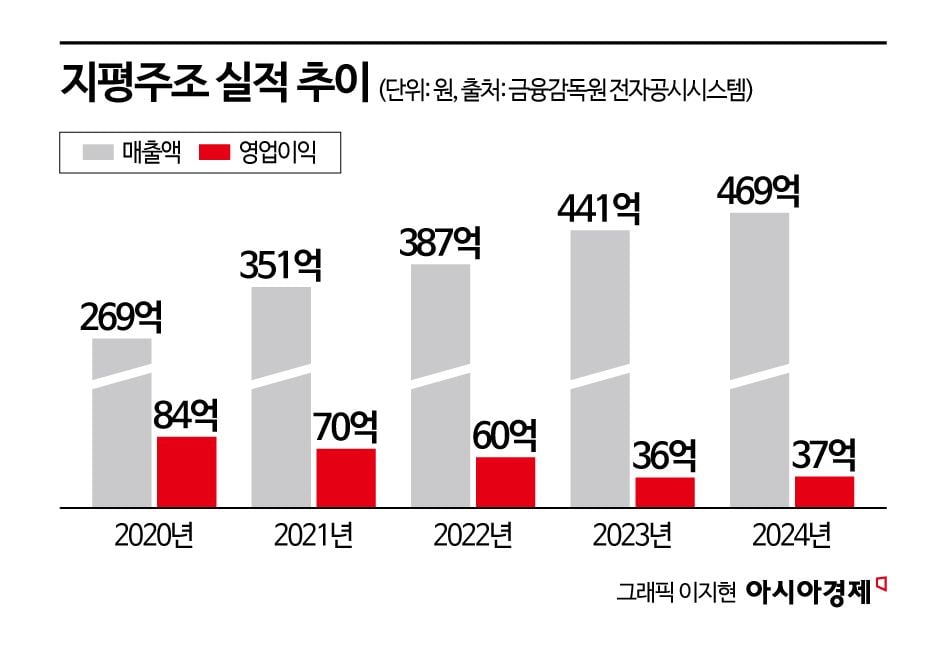

24일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 지난해 지평주조의 매출액은 469억원으로 전년(441억원) 대비 6.3% 증가한 것으로 집계됐다. 2019년 200억원 수준이던 지평주조의 매출은 코로나19 팬데믹 기간을 거치며 빠르게 성장해 5년 새 두 배 이상 불어났다.

'보니달밤'과 '봄이' 등 신제품이 시장에 안착하며 제 역할을 했고, 수도권에서 지방으로 유통 판로를 확장한 것이 매출 증가로 이어졌다. 특히 보늬달밤은 출시 후 100일 만에 30만병이 입점되며 순항했는데, 회사 측은 "젊은 층을 주요 소비층으로 설정하고 '디저트 막걸리'라는 콘셉트를 앞세운 마케팅이 효과를 봤다"고 설명했다.

다만 불어난 몸집만큼 실속을 챙기진 못했다. 사업 확장에 따라 판관비 등 비용이 늘어나면서 지난해 영업이익은 37억원을 기록해 1년 전(36억원)과 비슷한 수준에 머물렀고, 영업이익률 측면에선 8.2%에서 7.9%로 오히려 후퇴했다. 당기순이익도 30억원에서 24억원으로 감소했다.

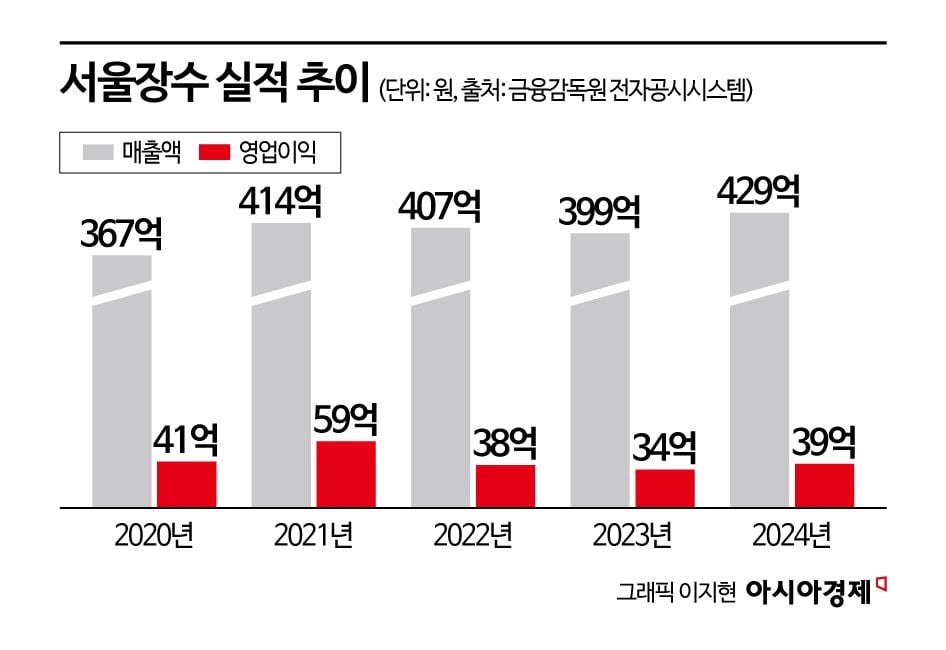

서울탁주제조협회 산하 서울장수도 유사한 흐름을 보였다. 지난해 서울장수의 매출액은 429억원으로 전년(399억원) 대비 7.5% 늘었고, 영업이익도 39억원으로 14.7% 증가했다. 회사 측은 "정통성과 트렌디함을 동시에 강화한 브랜드 포트폴리오 전략이 주효했다"는 설명이다. 살균막걸리 '월매'가 지난해 1500만병 이상, 판매액 기준 100억원 이상 판매되며 매출 성장 선봉에 섰고, '달빛유자' 등 젊은 감각을 반영한 플레이버 막걸리 제품들도 전반적인 매출 증가에 기여했다. 다만 지난해 개선된 실적에도 불구하고 수년째 매출이 400억원 언저리에 머물며 외형 확장에 대한 고민은 이어갔다.

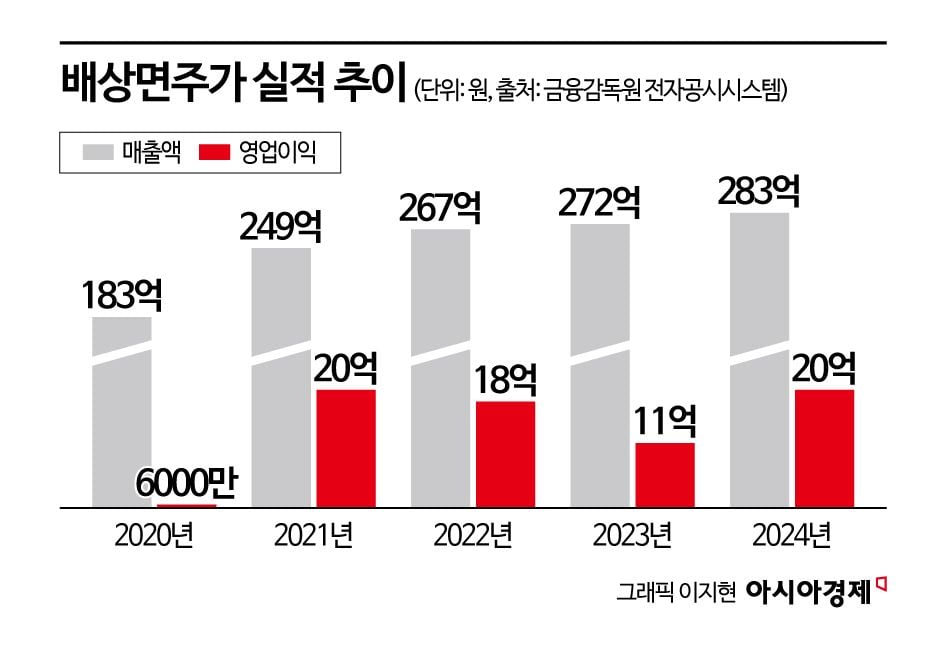

배상면주가도 크게 다르지 않은 모습이다. 지난해 배상면주가의 매출액은 283억원으로 전년(272억원) 대비 4.0% 증가했고, 영업이익은 20억원으로 1년 전(11억원)보다 81.8% 늘었다. 프리미엄 막걸리 시장이 지속적으로 성장하면서 해당 카테고리에서 1위 브랜드인 '느린마을 막걸리'가 성장을 주도했다. 여기에 주점 프랜차이즈 '느린마을 양조장'이 총 30개점으로 늘어나며 소비자 접점을 늘린 점도 영향을 미쳤다.

국내 막걸리 시장은 수년째 성장 흐름은 이어가고 있지만 판로 개척과 내수 수요 한계 등으로 사실상 답보상태라는 평가다. 팬데믹 기간 홈술과 혼술 수요가 늘어나며 일시적으로 전통주 열풍이 불기도 했지만 미풍에 그치면서다. 실제로 국세청에 따르면 국내 주류산업 시장규모는 2023년 출고액 기준 10조원을 넘어섰지만 전통주류의 출고액은 1조3464억원으로 10분의 1 수준에 불과하다.

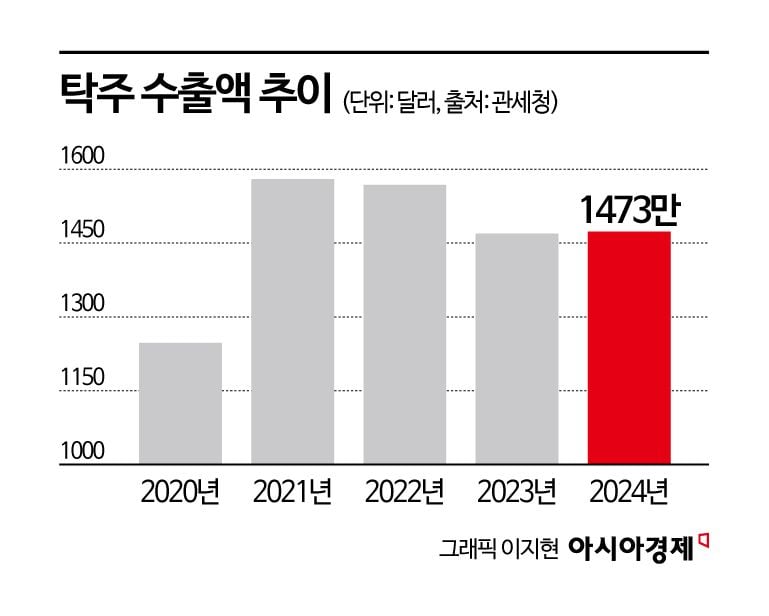

성장 정체가 이어지면서 탁주 업계도 일제히 해외시장으로 눈을 돌리는 모습이다. K-푸드 등 한국 문화와 음식에 대한 관심이 높아지면서 이와 자연스럽게 어울릴 수 있는 전통주의 수요도 충분히 높아질 수 있다는 기대에서다. 서울장수 관계자는 "올해는 영국과 프랑스 등 유럽시장과 러시아 등 독립국가연합(CIS) 국가 진출을 주요 전략 방향으로 설정하고, 이를 위해 현지 유통 파트너십 등 기반 마련에 집중하고 있다"고 밝혔다. 지평주조 관계자도 "해외시장에서 우리 전통주에 대한 관심이 높아지면서 꾸준히 러브콜을 보내오는 국가들이 늘어나고 있다"며 "현재 중국·캐나다·호주 등 7개국에 수출하고 있고, 이를 연내 20개국으로 확대하는 것이 목표"라고 말했다.

다만 아직까지 수출 성과는 미미한 수준이다. 지난해 탁주 수출액은 1473만달러(약 210억원)로 전년(1469만달러) 대비 0.3% 증가하는데 그쳤다. 업계는 전통주 산업의 성장과 경쟁력 강화를 위해선 글로벌 선도기업과 협업이 필요하다는 입장이다. 한국식품연구원이 지난달 전국 전통주 양조장 51곳을 대상으로 진행한 설문조사에 따르면 양조장의 70.6%가 협업이 필요하다고 답했다. 협업이 필요한 이유로는 '홍보·마케팅 효과 기대'(74.5%·중복 응답)라는 응답이 가장 많았고 '유통 네트워크 확보'(57.4%)와 '브랜드력 향상'(51.1%)이 뒤를 이었다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

- #시장

- #막걸리

- #지난해

- #공략

- #벌크

- #증가

- #net

- #성장

- #언제

- #매출

- 기뻐요

- 0

- 응원해요

- 0

- 실망이에요

- 0

- 슬퍼요

- 0

- 1

- [컨콜]SK하이닉스 "딥시크가 AI 개발 기폭제…고용량 메모리 필요로 할 것"

- 아시아경제

0

0

![[컨콜]SK하이닉스 "딥시크가 AI 개발 기폭제…고용량 메모리 필요로 할 것"](https://cdn.inappnews.net/news/760931/ian-1745456404-49077.jpg)

- 2

- "중소기업 유통채널 입점 지원"…중기중앙회, 품평회 개최

- 아시아경제

0

0

- 3

- 'SK 태생지' 수원에 10번째 지관서가 개관…역대 '최대규모'

- 아시아경제

0

0

- 4

- HD한국조선해양, 1분기 영업이익 8592억원…전년比 436% ↑

- 아시아경제

0

0

- 5

- 놀유니버스, 'NOL' 출범 기념 페스티벌…공연·전시 최대 50% 할인

- 아시아경제

0

0

- 6

- 과기정통부, 기후위기 대응 위한 핵심기술 개발 고도화

- 아시아경제

0

0

- 7

- '포괄 2차병원' 육성에 연 7000억원 지원…"필수·지역의료 강화"

- 아시아경제

0

0

- 8

- 삼성SDS, 1분기 영업이익 2685억원…전년동기比 19% 증가

- 아시아경제

0

0

- 9

- SOOP, AI 영상 제조기 '싸빅' 스트리머 3000여명에 확대 적용

- 아시아경제

0

0

- 10

- 진한 초콜릿 풍미 캡슐 커피…1000억 판매 '카누 바리스타'

- 아시아경제

0

0

- 최신뉴스

- 인기뉴스

- 팬

- 투표

- 스타샵

- 뉴스

5

5

최신순

추천순

답글순

등록된 댓글이 없습니다.